摘要

20多年的怪病仅用了一种药就治好了!

01奇怪的毛病

34岁的M先生自幼有个奇怪的毛病。

他平时体质很好,体检也很健康,但是从小学三、四年级开始,有一种奇怪的症状一直困扰着他——

当他突然从座位上站起来走路,或者突然快速跑步时,先有一种难以描述的“预感”,之后左侧肢体就会出现不自主的动作,左手会扭转痉挛,之后就像跳舞一样不自主的舞动,左腿站立不稳,左侧面肌也会扭曲痉挛。

在发作过程中,他神志清晰,但言语困难,说话不流利。这种奇怪的症状一般持续几秒到十几秒就消失了。症状消失时,完全就是一个正常人。休息后,再突然快速跑步又会出现这种症状。

妈妈带着小M在当地医院看了好几次,也查不出个所以然。还有医生认为“人运动之前本该就应做准备活动”,说小M根本就没有病,都是心理作用。

但是,他还是觉得出现这症状一定是有原因的。并且,随着年龄的增长,这怪病发作越来越严重了。

02是癫痫?还要做手术?

到了中学,这种症状严重影响了小M的生活,有时就连老师喊他站起来回答问题都会有发作。

不过,小M发现,如果出现“预感”的时候,自己咬牙控制不动,也可以阻止部分发作。只是这样不是完全有效,而且过于频繁的发作也让他不堪其扰。

小M在同学们眼里是个怪人,学业也受到了巨大的影响。高二的时候,小M只得辍学了。

时间到了2006年12月,小M已是22岁的M先生了。这个怪病困扰了他多年,他决定去首都北京就诊,查个究竟。

来到北京某医院,W医生告诉M先生他的“脑电图异常”,头颅磁共振有“脑组织硬化”的表现,诊断为“癫痫”。医生建议进行伽马刀手术,带M先生到另一家医院做了伽马刀。

术前的片子M先生已经遗失,目前只有几张照片。

术后,M先生发作性症状并没有明显改善,反而又出现了经常剧烈头痛,一头痛就持续好几天下不了床,伴有恶心呕吐症状,严重时有明显的胆汁返流。

2007年12月,他又找到W医生,医生认为这不是手术造成的头痛,因为手术所造成的头痛是持续性的。M先生只能打道回府,回家默默忍受着头痛。03

新的症状,还要手术?

2013年,发作性症状没有好转,M先生又出现了右侧肢体无力。

他感到右腿无力,伴有膝关节和胯部活动困难,脚趾和脚踝完全无法动,右边的身体像装了铅块一样沉重。这种症状越来越明显,M先生只好再次求医。

M先生再次做了头部的磁共振,考虑是大面积脑组织放射性坏死。

当地和上海的神经外科医生都认为需要进一步手术治疗,但是病灶大位置深,风险很大。M先生也不知道是再次手术的好,还是不再做手术的好,又一次陷入了彷徨。

04峰回路转,不是癫痫!

带着彷徨,2014年3月,M先生来到了北京X医院就诊。结果这一次,神经内科医生却让他大吃一惊。

仔仔细细地回顾了M先生从小到大的病史,并结合了他术前的MRI和脑电图,这位医生认为:

M先生症状不考虑痫性发作,术前的MRI和脑电图均没有异常,诊断考虑发作性运动诱发性运动障碍(Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia, PKD)。

医生还建议他进行基因检测,于是,5月份他来到上海的医院,做了PRRT2基因检测,结果发现该基因有一个c.649delC的突变。

自此,M先生的PKD诊断基本确认,医生建议他每天晚上吃半粒卡马西平。

奇迹出现了!经过几天的药物治疗,M先生发作性的不自主舞蹈样动作竟然明显得到了控制。虽然突然站起来,时不时还会有那种“预感”,但基本上不再有舞蹈样动作了。

05四年的官司,孰是孰非?

M先生受到了巨大的鼓舞,一直坚持使用卡马西平治疗。2014年他的发作性症状已经得到明显的控制。

回想当年那场手术,M先生感到痛苦。他坚信是当年那个医生误诊了,伽马刀给他的身体和心灵都造成了严重的创伤。于是,他以一纸诉状,走上了维权的道路。

官司已经打了四年,不知道判决会是怎样?希望法院对这个案例能做出公正的裁决。

06认识PKD

在日常临床工作中,遇到疑难和罕见疾病、尤其发作性疾病时,医生的误诊率和漏诊率其实是很高的。

这种高误诊率和漏诊率,与医生的临床经验和对疾病的认识、检测手段、病史是否描述准确、体查是否详细等等很多因素有关。

曹立教授的团队研究PKD多年,并建立了大样本的临床资料和标本库。在这篇文章中,我们跟随曹教授一起来认识一下PKD。

01什么是PKD?

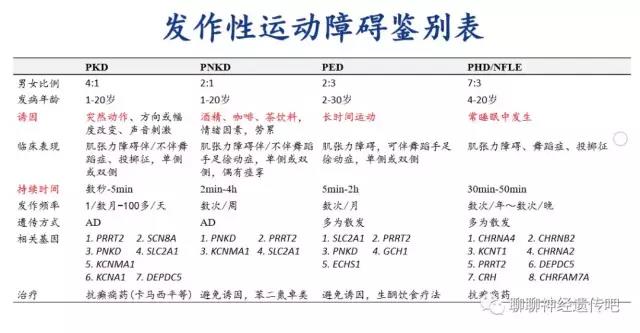

发作性运动诱发性性运动障碍(Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia, PKD)是发作性运动障碍(PxDs)中最常见的一种类型,是一组由突然变化的运动所诱发的发作性不自主运动,包括肌张力异常 、舞蹈、手足徐动、颤搐等。

发作持续时间数秒到1分钟,每天发作可达数十甚至百余次。整个发作中无意识障碍及疼痛,发作间期正常,多在儿童和青年期起病。

发作性运动障碍的四大核心特点

02PKD的误诊率高吗?

曹教授团队做了一个调查,发现PKD误诊率极高。185名患者,在确诊PKD之前,曾被诊断为:

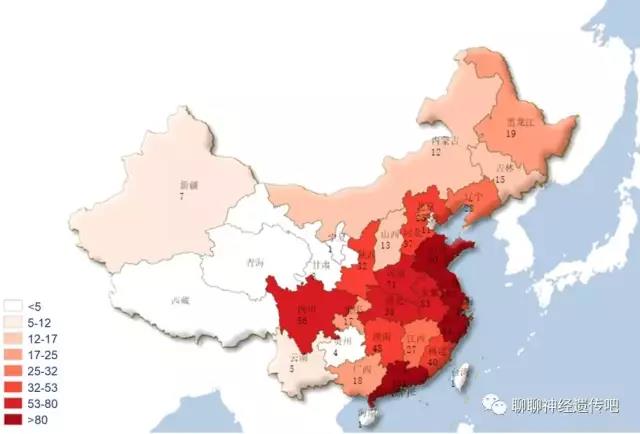

03PKD罕见吗?

在调查中,曹教授发现,PKD没有想象中那么罕见,病友来自自五湖四海!

04引起PKD的原因有哪些?

发作性运动诱发性性运动障碍(PKD)可以分为原发性(散发或遗传)和继发性(获得性)两类,前者与遗传基因有关,后者可以继发于其它的一些疾病,比如甲亢,脑外伤等。以原发性PKD最为常见。

获得性PKD的可能原因

05PKD的临床分型有哪些?

PKD临床分型主要分为:单纯型和复杂型。

单纯型:

典型PKD发作,不伴有其他神经系统发作性疾病。

复杂型:

除典型PKD发作以外,还可伴有:婴儿惊厥、良性家族型婴儿惊厥、婴儿惊厥伴阵发性手足徐动症、偏瘫型偏头痛、发作性共济失调等其他发作性疾病。

06原发性PKD诊断标准是什么?

2004年,M.K.Bruno提了一个诊断标准。

诊 断 标 准

明确的运动源性诱发因素;

发作持续时间短暂(小于1分钟);

发作期间意识清晰;

神经系统检查和神经电生理学检查正常,且排除其他疾病;

发病年龄1-20岁,若有阳性家族史,则发病年龄可适当放宽;

苯妥英钠或卡马西平能有效控制其发作。

临床实际中,脑电图存在异常的PKD并不在少数,包括一些基因明确的PKD患者,也可能存在脑电图异常,可以出现尖波、棘波和棘慢波。

PKD患者们发作前,几乎上都有一种难以描述的“预感”。

此外,“原地高抬腿试验”是一个诱发症状发作很不错的方法。

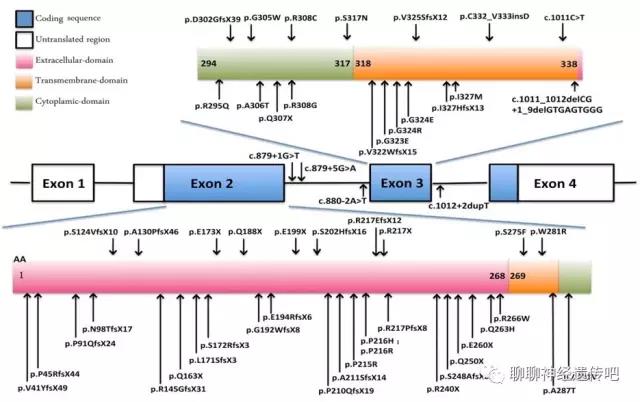

07PKD的致病基因

到了2011年年底,也就是M先生在伽马刀手术整整5年后,PKD的第一个致病基因PRRT2才被明确。

PRRT2基因是一个富含脯氨酸的跨膜蛋白,有多种多样的突变形式。

PRRT2与很多发作性疾病也密切相关,比如偏头痛,发作性共济失调等等。这些PRRT2突变所致的疾病可以统称为PRRT2相关性疾病。

在所有原发性PKD的患者中,PRRT2的阳性只有1/3左右,除了PRRT2之外还存在一些别的基因可以导致PKD, 比如KCNMA1、SLC2A1、KCNA1、DEPDC5等等。

08PKD的规范化治疗

M先生的就诊经历有点复杂和曲折。

但对大部分PKD病友来说,不幸中又是幸运的。因为在神经遗传疾病中,PKD是少数几种可治疗性疾病,而且预后非常好,随着年龄的增加,20岁以后有逐渐自愈的倾向。

有趣的是,很多女性在怀孕和生育后,症状马上明显缓解,甚至完全自愈,PKD的男性同胞好像没有这个福利!

PKD是良性可治性疾病,不建议大家进行产前筛查。

卡马西平首选,建议睡前服用,以免上课打瞌睡!

A. 小剂量开始,建议起始剂量50mg/天; B. 可以根据发作频率进行小剂量增减;

奥卡西平、苯妥英钠、托吡酯、氯硝西泮也可以选用;

是否使用药物治疗需要个体化对待,视需求而定;

重视因疾病产生的心理、社交等方面的影响;

重要提示:卡马西平等药物可能导致过敏!

09还有哪些发作性运动障碍?