摘要

短时间内PLT急剧下降,若存在相关药物暴露因素,要考虑药物诱导的血小板减少可能。

“叮铃铃——”一阵急促的电话铃声打破了监护室安静的早查房。

PTL减少了17万,这是什么情况?

“医生,检验科电话回报危急值:8床,血小板计数(PLT) 2*109/L。”护士递过来危急值记录本。

咦?什么情况。

8床,45岁中年男性,昨天因急性前壁ST段抬高型心肌梗死由急诊收入,急诊冠脉造影示前降支急性闭塞,植入支架一枚。术前急诊室化验PLT 176*109/L。

不到一天的时间,PLT怎么减少了17万?

这是个急诊PCI的患者,因为冠脉血栓负荷重,除了口服阿司匹林+氯吡格雷双联抗血小板外,还持续泵入替罗非班强化抗栓。

现在PLT这么低,自发性出血的风险极高,需要停用抗栓药物;可是术后还不到24小时,如果停用抗栓药物,急性支架内血栓形成的风险也会增加,这……可真是进退两难:要不要停抗栓药物呢?

无出血倾向,是假性血小板减少吗?

幸好领导在身边。

“PLT<10*109/L,为极重度减少,有脑出血等危及生命的出血风险,停用所有抗血小板药物,化验血型。你去补充问下病史,重新体格检查,查一下患者有没有出血倾向。”

好在这个患者既往没有消化系统、神经系统出血病史,也没有消化系统、神经系统基础病,无其他系统出血史,无抗血小板、抗凝药物用药史,无血液系统疾病史。目前无不适主诉,穿刺点及全身皮肤粘膜无瘀点瘀斑,无咳血、呕血、黑便、尿血。

翻看早晨的化验结果,血红蛋白(HGB) 138 g/L,凝血功能(PT、APTT、TT、FBG、FDP、D-dimer)正常。出血倾向不明显,嘱患者严格制动,监测血压、心率,维持血压、心率波动正常范围内。

“打电话给检验科,用血常规那管血做一个外周血涂片,镜下观察有没有血小板聚集;另外,用一个枸橼酸抗凝管采血重新送检血常规,除外乙二胺四乙酸盐(EDTA)依赖性假性血小板减少。”领导边查房边指示。“不过,这个患者假性血小板减少的可能性不大,毕竟昨晚急诊的化验结果PLT正常。”

果然,半小时后接到检验科的危急值回报:PLT测不出,外周血涂片未见血小板聚集,并且视野下一个血小板也没找见。

不是假性血小板减少,那会是什么呢?

无血小板减少症病史,短时间内血小板计数急剧下降,有应用抗栓药物因素,考虑药物诱导性血小板减少症可能性大。列一下该患者的用药清单,整个治疗过程中用到的可能致血小板减少的药物包括:

“阿司匹林 400 mg 口服氯吡格雷 375 mg 口服肝素 7,000 IU 急诊冠脉造影应用替罗非班 12 mg 术后持续泵入”

这四种药物,哪一个是绑架血小板的凶手呢?

目前的文献报道,阿司匹林或氯吡格雷致血小板减少的发生率极低(12/1,000,000),且多表现为血栓性血小板减少性紫癜。因此我们首先把目光聚焦在肝素和替罗非班两者身上。

肝素是罪魁祸首吗?怎么判断?

肝素诱导的血小板减少(HIT)发生率为1%左右,分为Ⅰ和Ⅱ两型。Ⅰ型HIT较常见,为非免疫性反应,血小板计数下降幅度较小,一般不会<60*109/L,不会出现出血和栓塞并发症,无需停用肝素制剂,血小板可自行恢复。

但Ⅱ型HIT需要引起重视,为免疫介导的抗体反应,应用肝素后血小板被激活产生血小板因子4,肝素与之结合形成肝素-血小板因子-4复合物。该复合物与邻近血小板结合,导致更多血小板活化、聚集,释放血小板因子4和促凝促炎微颗粒,产生大量凝血酶。此过程周而复始,一方面使血小板数量急剧下降,另一方面导致矛盾性血栓形成。

临床表现为应用肝素后的5-10天,PLT明显下降(降幅>50%)。但是,虽然PLT明显下降,出血并发症并不多见,更多表现为血栓栓塞事件,可导致危及生命的血栓栓塞综合征,包括心、脑、肢体血管的血栓形成和肺动脉栓塞等。

目前临床上根据血小板减少幅度、出现时间、是否有血栓形成及血小板减少的原因4个方面来预测HIT(4T’s 评分)。其中,血小板减少出现时间对于HIT鉴别诊断意义较大。

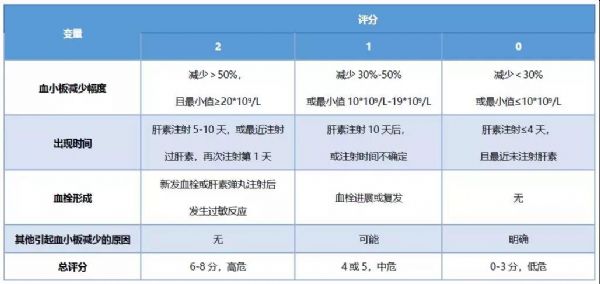

表1:4T’s 评分。0-3,4-5,6-8分别对应低(≤5%)、中(~14%)、高(~64%)可能性的HIT

对照该患者,PLT≤10*109(0分);肝素注射≤4天,且最近未注射肝素(0分);无血栓形成(0分);不能除外其他引起血小板减少的原因(1分)。4T’s 评分总分1分,HIT可能性<5%,故暂不考虑HIT。

替罗非班诱导的血小板减少,表现如何?

替罗非班属于血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂(GPI)类抗血小板药物,GPI类药物诱导的血小板减少(GIT)发生率为1.1%-1.9%,重度GIT(PLT<50*109/L)的发生率为0.2%-0.5%。

国内报道的替罗非班诱导的血小板减少发生率为0.5%-2%左右,明显低于阿昔单抗。GIT的发生机制尚未清楚,主要考虑免疫介导可能性大。替罗非班与血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体结合使后者构象发生改变,形成新的抗原决定簇,被肝脏或血液中预存的抗体识别、清除。

需要强调的是,发生过GIT的患者,因其体内依然存在可导致GIT的抗体,故此后仍需禁用替罗非班。

GIT一般发生在用药后1-24小时内,且PLT在停药后1-6天内即可恢复至正常范围。与HIT不同,出血常常是GIT的唯一症状,从皮肤黏膜出血点至严重的脑出血不等,部分患者伴有发热、呼吸困难、低血压甚至严重的过敏反应。

该患者首次应用替罗非班,持续泵入20小时后PLT从正常范围内将至几近为0,且不符合HIT诊断,故考虑替罗非班诱导的血小板减少。

PLT这么低,能不能输注血小板?

临床工作中遇到药物诱导的急性重度血小板减少(药物暴露24小时内PLT≤ 20*109/L),决定是否输注血小板前一定要鉴别诊断Ⅱ型HIT。

这是因为,Ⅱ型HIT患者输注血小板会加剧免疫反应,产生更多的肝素-血小板因子-4复合物、激活更多的血小板、形成更多的血栓,导致更多的栓塞。

因此,Ⅱ型HIT的治疗不建议输注血小板,或者可以根据临床情况在激素冲击治疗后酌情考虑输注血小板。而急性重度GIT,若合并活动性出血或PLT≤ 20*109/L,要考虑输注血小板。也有个案报道应用丙种球蛋白和激素冲击抑制免疫反应,但尚无足够证据支持。

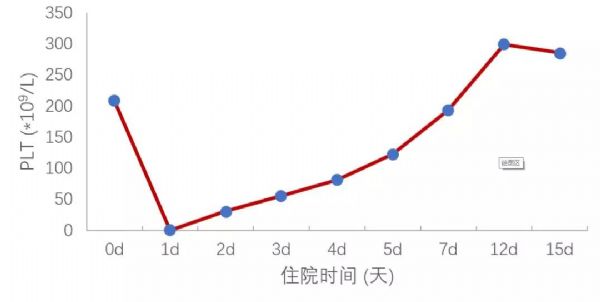

本文病例中的患者,在第一天停用替罗非班泵入,接受了1个单位血小板输注,第二天PLT上升到30*109/L,未再输注血小板。综合考虑支架内血栓形成等风险,恢复了阿司匹林100 mg/日、氯吡格雷75 mg/日口服,第三天PLT继续上升至52*109/L,第五天PLT开始恢复至正常范围。

1周后患者接受了择期介入治疗,术中应用肝素9000 IU,术后复查PLT正常(图2)。进一步证明,该患者的血小板减少与阿司匹林、氯吡格雷、肝素无关。

图2:患者住院期间PLT趋势图

小 结

短时间内PLT急剧下降,若存在相关药物暴露因素,要考虑药物诱导的血小板减少可能。

停用抗栓药物是治疗药物诱导的急性重度血小板减少(药物暴露24小时内PLT≤ 20*109/L)的基石。

考虑输注血小板前需要鉴别Ⅱ型HIT。Ⅱ型HIT可引起PLT急剧下降,临床表现以血栓栓塞为主。根据指南推荐可采用4T’s 评分协助鉴别诊断。Ⅱ型HIT的治疗不建议血小板输注。

替罗非班的临床应用逐渐增多,临床医生需要警惕GIT的发生。替罗非班应用24小时内需要监测PLT。若无出血倾向,PLT< 50*109/L需要停用替罗非班,PLT< 20*109/L需要考虑血小板输注。若合并活动性出血,需要根据出血量、出血速度、出血部位酌情输注红细胞和血小板。

专家简介

唐群中

唐群中,男,硕士,心血管内科副主任医师,任中国医促会中老年医疗保健分会青委会委员,北京医学会心电生理和起搏分会第二届青年委员会委员,北京医学会血栓与止血分会青年委员会委员,北京中西医结合学会第一届核医学专业委员会临床学组委员,1999年毕业于华西医科大学,2007年获北大医院心血管内科硕士学位, 2014年取得心内科起搏电生理证书,2015年获首钢公司优秀共产党员。从事心血管内科工作十余年,先后于北大医院、朝阳医院、上海新华医院进修学习起搏器植入及射频消融术,擅长各种缓慢及复杂快速心律失常、心力衰竭的药物和介入治疗。