摘要

肺隔离症是一种先天性支气管发育异常的疾病,表现为一部分无正常功能肺组织与正常肺主体分隔,隔离肺组织由体循环的大动脉分支供血,发生率占肺部先天畸形的0.15%-6.4%,占肺切除术的1.1%-1.8%[1]。文献报道男性肺隔离症患者发病率高于女性[2]。

一肺隔离症,是什么?

肺隔离症是一种先天性支气管发育异常的疾病,表现为一部分无正常功能肺组织与正常肺主体分隔,隔离肺组织由体循环的大动脉分支供血,发生率占肺部先天畸形的0.15%-6.4%,占肺切除术的1.1%-1.8%[1]。文献报道男性肺隔离症患者发病率高于女性[2]。

结合相关文献,笔者将肺隔离症临床特征总结为以下4点:

无任何临床症状表现:

多体检行胸片检查时发现肺部阴影,叶外型多为如此表现,部分叶内型患者与支气管不相通时也可表现无临床症状(啥为叶内型、啥为叶外型,动动手指查查吧);

呼吸系统症状:

这是因为叶内型肺隔离症与周围正常肺组织的支气管相互联通,可表现为咳嗽、咳痰等,继发感染时可出现发热,咳脓痰,如血管被浸润腐蚀则可出现痰中带血或者大咯血,肺部反复出现感染通常是由于病变部位分泌物引流不畅所致;

心血管系统症状:

主要表现为心力衰竭,是由隔离肺组织的异常血管血流直接回流至左心,导致心脏负荷过重而诱发心衰。

发病部位的特点:

Wei等在对有病变部位描述的2037例肺隔离症患者进行总结时发现,左下肺病变占71.53% ,右下肺占25.77% ,其余肺叶不足3%[2]。

二日常工作中如何“揪出”它?

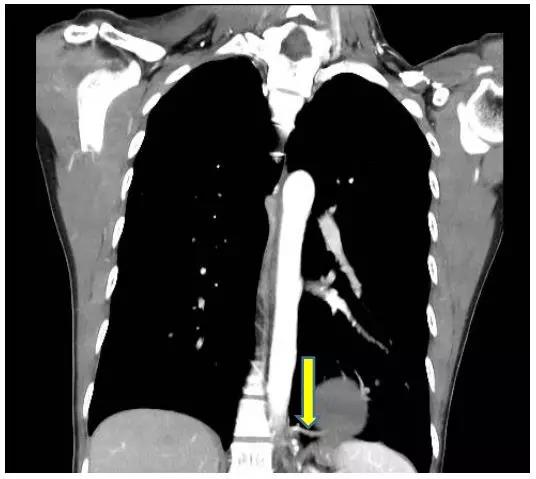

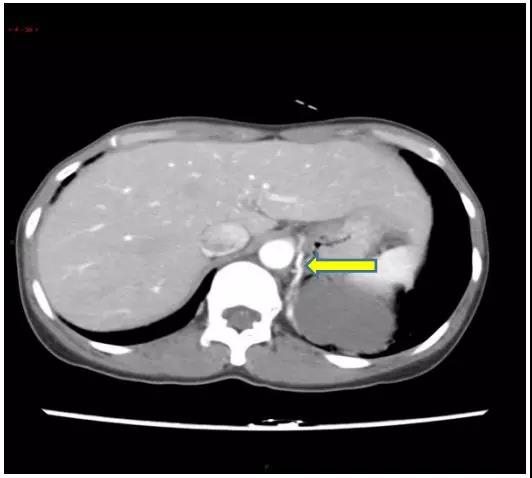

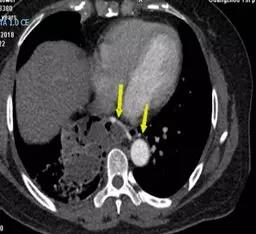

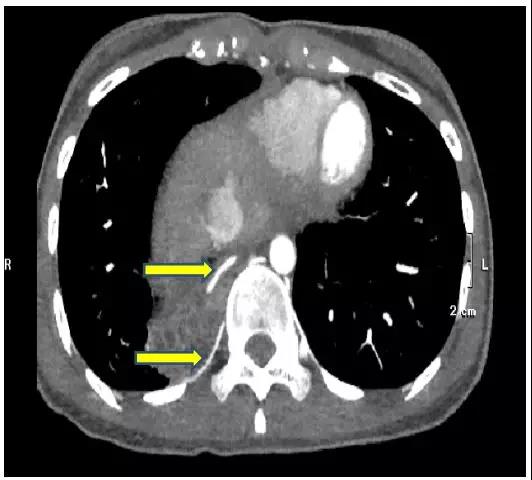

肺隔离症的诊断关键在于发现异常滋养动脉进入隔离肺组织,目前文献报道肺隔离症的异常血供来源众多,常见的有胸腹主动脉(如图1-4)、冠状动脉、肾动脉与肋间动脉等,亦有报道来自于动脉瘤动脉[6]。

图1 肿块边缘多发迂曲血管影,滋养动脉 来源腹主动脉

图2 纵隔窗表现

图3 肿块边缘见供血动脉来源于胸主动脉

图4 隔离肺组织由腹主动脉与胸主动脉共同供血

以往对肺隔离症术前诊断金标准是数字减影血管造影术(Digital subtraction angiogra-phy,DSA),其被认为是诊断肺隔离症的金标准,但由于血管造影术属有创性检查,风险大、花费高,目前正逐渐被近年飞速发展的敏感性和特异性更优的其他非侵入性检查所取代。

胸部X线片是肺隔离症影像学诊断的基本筛查方法。

它可以是这样的↓↓↓

图5 左下肺野可见团块状密度增高影

也可以基本啥都没有↓↓↓

图6两肺纹理增多,左下肺见少许条索影,两肺门增浓

临床上常用胸片对肺内有无占位性病变进行初筛,但因其不能显示异常滋养动脉血管,无法对疾病进行定性诊断,常与肺部其他病变相混淆,临床诊断价值有限。

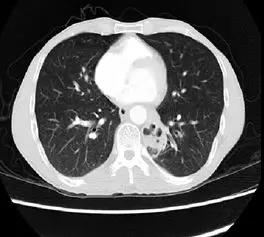

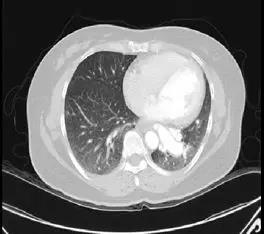

胸部CT扫描检查无痛苦、创伤小,是目前临床上常用的诊断手段。由于低分辨率平扫不能显示异常血管,难以与其他相关疾病鉴别,导致误诊率高,因此,临床上如怀疑肺隔离症,应予以行胸部增强CT+CTA,以准确发现异常滋养血管。

它可以长成这样↓↓↓

图7 左下肺内侧基底段团状密度增高影,内可见不规则含气空腔及气液平

也可以仅仅长成这样↓↓↓

图8 双肺下叶见少量絮状、磨玻璃样稍,高密度影,边缘模糊

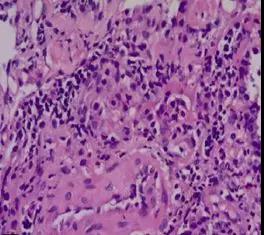

纤支镜检查镜下均以非特异性炎症改变为主(如图9-10),病理示淋巴细胞、中性粒细胞等炎性细胞侵润(图11)。对于肺隔离症的诊断或鉴别诊断所起作用较小。

图9 右主支气管管腔黄白色分泌物,粘膜表面稍充血肿胀

图10 左下叶支气管内前基底段纤支镜下表现

图11 肺泡间淋巴细胞及中性粒细胞侵润

三一不小心“有了”,该不该处理掉?

肺隔离症的治疗以外科手术切除为主。对于无症状患者是否应予以手术处理目前存在一定争议。

1981年就有学者建议只有当肺隔离症患者出现反复感染或是心力衰竭时才手术治疗[3]。此推荐得到其他学者的支持,认为无临床表现的患者应保守治疗[4]。

亦有报道认为部分肺隔离症可出现自发性退化[5],因此无需予以积极手术治疗。但多数学者认为即使是无症状患者,为避免并发症的发生,一旦确诊应予以预防性切除[6-8],国内文献亦认为肺隔离症一经诊断应及时予以手术处理[9]。

笔者亦认为肺隔离症患者应尽快予以手术治疗,理由如下:

肺隔离症有恶变为肺癌或其它恶性肿瘤的可能性;

术前如不易与肺部占位性病变等疾病相鉴别时,手术不但可切除病灶,同时能明确诊断;

如患者反复出现肺部感染,若延误治疗则可引起病灶粘连较重,此时再予以手术分离难度加大,难以完整彻底切除病灶,加大出血可能性;

位于纵膈处的病变可压迫食管、上腔静脉、气管等,出现吞咽困难、静脉回流障碍及呼吸困难等临床表现,甚至威胁患者生命安全;

肺隔离症患者可反复出现肺部感染,而抗感染治疗效果通常欠佳,难以控制,可出现大咯血,同时异常滋养动脉内可形成动脉瘤,如突发破裂,可导致大出血;

肺隔离症患者可存在较大的左向右分流,引起血流动力学、血液氧合异常,随着年龄增长,可出现心力衰竭。据上述缘由,肺隔离症一经确诊,应选择合适时机予以行手术切除。

四为什么时常被误诊?

肺隔离症属罕见疾病,很多临床医生易忽略该病。张志刚[10]等回顾性分析中国知网及万方医学数据库2005年1月至2013年12月间刊登关于肺隔离症的文献77篇,其中关于误诊率有41篇。

41篇文献中肺隔离症病例总数为689例,误诊数为399例,误诊率高达57.91%。误诊时间最短14d,最长40年。其中误诊率最高的是肺囊肿(23.16%),其他依次为支气管扩张占22.73%、肺癌占22.08%、肺脓肿占6.93%、肺炎占6.28%。

本文根据相关文献报道将误诊原因总结如下:

■ 临床症状不典型:

多表现为反复发作的咳嗽、咳痰、发热、咯血等感染症状,经积极抗炎处理后可缓解,但易复发,因此较难与肺癌、肺炎、肺脓肿、支气管扩张症等疾病鉴别,甚至部分患者早期无任何症状,于体检时才发现;

■ 缺乏特异性影像学特点:

胸部X线及胸部CT平扫等常规影像学检查难以发现异常血管,极易与其它肺部疾病混淆,尤其基层医院影像学检査条件有限的情况下误诊率则更高;

■ 纤支镜检查无阳性发现:

因为病灶通常被包裹于肺实质,常位于左肺下叶基底段或是后基底段,纤支镜不能进入隔离肺的组织,难以发现阳性表现;

■ 并发症掩盖了原发病:

部分患者以大咯血、自发性血胸、支气管胸膜瘘或气胸等急性并发症就诊,其病情严重程度已超过肺隔离症本身,导致遮盖了原始病变。

■ 临床医师对本病不重视或认识不足:

临床医生对病因、症状、体征以及发病机制等缺乏全面深入的认识,加之一些医生诊断思路的局限性,仅靠局部症状及体征便做出诊断,导致误诊。

本科普文以期改变临床医生对肺隔离症的认识,提高诊断率,减少误诊误治。